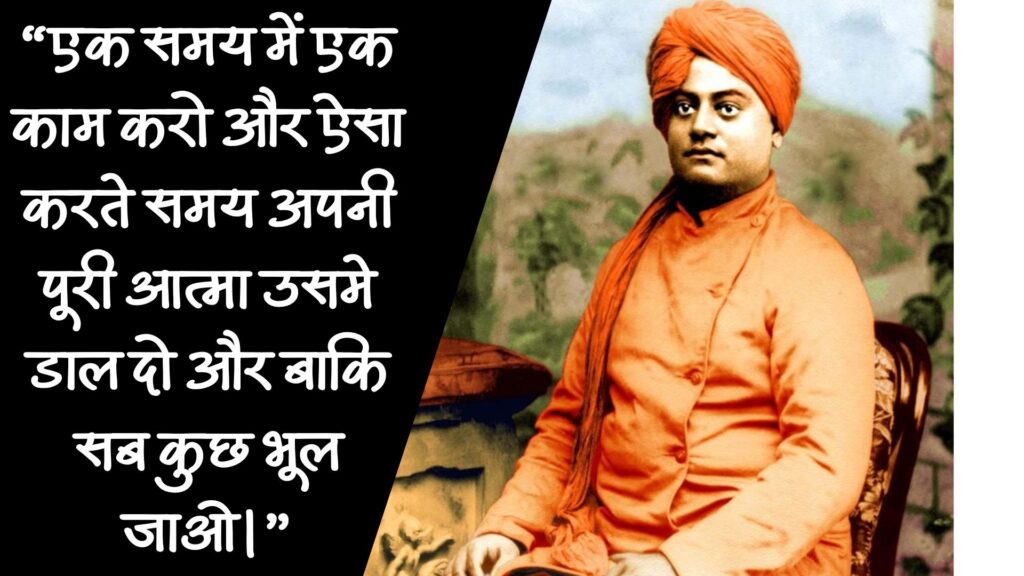

Swami Vivekanand: स्वामी विवेकानन्द वेदान्त के प्रसिद्ध और प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता थे। उनका जन्म नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। उन्होंने 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सनातन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सक्रिय है। वे रामकृष्ण परमहंस के योग्य शिष्य माने जाते थे। उन्हें अपने भाषण की शुरुआत “मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों” से करने के लिए जाना जाता है, जिसने सभी उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया।

कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानन्द ने आध्यात्मिकता की ओर गहरा झुकाव रखा। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से अत्यधिक प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि सभी जीवों में परमात्मा का अस्तित्व है; इसलिए मानवता का सम्मान करना आवश्यक है।

Swami Vivekanand: जन्म एवं बालपन

स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। उनके पिता, विश्वनाथ दत्त, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके दादा, दुर्गाचरण दत्ता, संस्कृत और फ़ारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में घर छोड़कर साधु बनने का निर्णय लिया। उनकी माता, भुवनेश्वरी देवी, धार्मिक विचारों वाली महिला थीं, जो अपना अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा में व्यतीत करती थीं। नरेन्द्र के माता-पिता के धार्मिक, प्रगतिशील और तर्कसंगत दृष्टिकोण ने उनके विचारों और व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नरेन्द्र बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और चंचल थे। वे अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अनेक शरारतें करते थे और जब भी अवसर मिलता, अपने शिक्षकों के साथ भी मस्ती करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में प्रतिदिन पूजा-पाठ का आयोजन होता था। माता भुवनेश्वरी देवी को धार्मिक ग्रंथों जैसे पुराण, रामायण और महाभारत की कथाएँ सुनने का विशेष शौक था। कथावाचक नियमित रूप से उनके घर आते थे और भजन-कीर्तन का आयोजन भी होता रहता था। इस धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण का नरेन्द्र पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उनके मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि विकसित हुई। माता-पिता के संस्कारों और धार्मिक परिवेश के कारण, नरेन्द्र के मन में ईश्वर को जानने और उसे पाने की इच्छा प्रकट होने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की जिज्ञासा के चलते, वे कभी-कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते थे जो उनके माता-पिता और कथावाचक को भी चौंका देते थे।

Swami Vivekanand: शिक्षा

सन् 1871 में, जब नरेन्द्रनाथ की आयु केवल आठ वर्ष थी, उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलिटन संस्थान में प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में, जब उनका परिवार कलकत्ता वापस आया, तो वह प्रेसीडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले एकमात्र छात्र बने।

वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विषयों के प्रति अत्यधिक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद् गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अलावा कई अन्य हिन्दू ग्रंथों में गहरी रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त था, और वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और खेलों में भाग लेते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेम्बली इंस्टिटूशन (वर्तमान में स्कॉटिश चर्च कॉलेज) में किया। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की, और 1884 में कला स्नातक की डिग्री हासिल की।

नरेन्द्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहान गोटलिब फिच, बारूक स्पिनोज़ा, जोर्ज डब्लू एच हेजेल, आर्थर स्कूपइन्हार, ऑगस्ट कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कार्यों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की पुस्तक “एजुकेशन” (1860) का भी गहन अध्ययन किया।

Swami Vivekanand: लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करना

एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, जो अत्यंत दुखी था। वह स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, “महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, हर कार्य को पूरी लगन से करता हूँ, फिर भी मैं कभी सफल नहीं हो पाया।” स्वामी विवेकानंद ने उसकी बातें सुनकर कहा, “ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर के लिए घुमाकर लाएँ, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान खोजता हूँ।” यह कहकर वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने चला गया। कुछ समय बाद जब वह वापस आया, तो स्वामी विवेकानंद ने उससे पूछा, “यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो थके हुए नहीं लग रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ?”

इस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, “मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर-उधर दौड़ता रहा और कुछ भटकता रहा।” जिसके कारण यह इतना थक गया है । इसपर स्वामी विवेकानन्द ने मुस्कुराते हुए कहा बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है। लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नही हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था। की यदि सफल होना है तो हमे अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए।

कहानी से शिक्षा

स्वामी विवेकानन्द की इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अक्सर हम दूसरों की ओर देखते हैं और उनके अनुसार चलने लगते हैं, जिससे हम अपनी सफलता के मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए, यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Swami Vivekanand: आध्यात्मिक शिक्षुता – ब्रह्म समाज का प्रभाव

1880 में नरेन्द्र ने रामकृष्ण के प्रभाव के तहत केशव चंद्र सेन की नव विधान में भाग लिया। 1884 से पहले, उन्होंने एक फ्री मसोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का एक अलग गुट था, में भी भाग लिया, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। 1881 से 1884 के बीच, वे सेन्स बैंड ऑफ़ होप में भी सक्रिय रहे, जो युवाओं को धूम्रपान और शराब के सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करता था।

यह नरेन्द्र के वातावरण के प्रभाव के कारण पश्चिमी आध्यात्मिकता से परिचित हो गए थे। उनके प्रारंभिक विश्वासों पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव पड़ा, जो निराकार ईश्वर में आस्था रखता था और मूर्तिपूजा का विरोध करता था। इसने उन्हें सुव्यवस्थित, तार्किक और अद्वैतवादी विचारधाराओं, धर्मशास्त्र, वेदांत और उपनिषदों के चयनात्मक और आधुनिक अध्ययन के लिए प्रेरित किया।

Swami Vivekanand: यात्राएँ

नरेन्द्र ने 25 वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। इसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा पैदल की। स्वामी विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा प्रारंभ की और जापान के कई शहरों जैसे नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो का दौरा किया। इसके बाद वे चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हो रहा था, जिसमें स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। उस समय यूरोप और अमेरिका के लोग भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां के लोगों ने प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म महासभा में बोलने का अवसर न मिले, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें कुछ समय मिला। उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए और इसके बाद अमेरिका में उनका भव्य स्वागत किया गया।

Swami Vivekanand: मृत्यु

विवेकानंद की ओजस्विता और सारगर्भित व्याख्यानों की ख्याति विश्वभर में फैली हुई है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, “एक और विवेकानंद की आवश्यकता है, ताकि यह समझा जा सके कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है।” उनके शिष्यों के अनुसार, 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया और प्रात: दो से तीन घंटे ध्यान किया। ध्यानावस्था में ही उन्होंने अपने ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर महासमाधि प्राप्त की। बेलूर में गंगा के किनारे चंदन की चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का सोलह वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था।

उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी याद में वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया और पूरे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रसार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण था, “उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना मत।”

Swami Vivekanand: शिक्षा-दर्शन

स्वामी विवेकानन्द ने मैकाले द्वारा स्थापित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विरोध किया, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य केवल बाबुओं की संख्या में वृद्धि करना था। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करे। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द ने इस प्रचलित शिक्षा को ‘निषेधात्मक शिक्षा’ की संज्ञा दी और कहा कि हम उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और जो प्रभावशाली भाषण दे सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण में सहायक नहीं होती, जो समाज सेवा की भावना को विकसित नहीं करती और जो साहस का संचार नहीं करती, ऐसी शिक्षा का क्या उपयोग है?

स्वामी सैद्धान्तिक शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वे व्यावहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए अधिक उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा उसे भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में वे तत्व शामिल हों, जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हों। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार,

तुम्हें कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक होना पड़ेगा। सिद्धान्तों के अनेकों ने सम्पूर्ण देश को नष्ट कर दिया है।

स्वामी शिक्षा के माध्यम से लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयारी करना चाहते थे। लौकिक दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि ‘हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो चरित्र का निर्माण करे, मन की शक्ति को बढ़ाए, बुद्धि का विकास करे और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए।’ पारलौकिक दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि ‘शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।’

| 12 जनवरी 1863 | कलकत्ता में जन्म |

| 1879 | प्रेसीडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश |

| 1880 | जनरल असेम्बली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश |

| नवम्बर 1881 | रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट |

| 1882-86 | रामकृष्ण परमहंस से सम्बद्ध |

| 1884 | स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण; पिता का स्वर्गवास |

| 1885 | रामकृष्ण परमहंस की अन्तिम बीमारी |

| 16 अगस्त 1886 | रामकृष्ण परमहंस का निधन |

| 1886 | वराहनगर मठ की स्थापना |

| जनवरी 1887 | वड़ानगर मठ में औपचारिक सन्यास |

| 1890-93 | परिव्राजक के रूप में भारत-भ्रमण |

| 25 दिसम्बर 1892 | कन्याकुमारी में |

| 13 फ़रवरी 1893 | प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान सिकन्दराबाद में |

| 31 मई 1893 | मुम्बई से अमरीका रवाना |

| 25 जुलाई 1893 | वैंकूवर, कनाडा पहुँचे |

| 30 जुलाई 1893 | शिकागो आगमन |

| अगस्त 1893 | हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रो0 जॉन राइट से भेंट |

| 11 सितम्बर 1893 | विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो में प्रथम व्याख्यान |

| 27 सितम्बर 1893 | विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो में अन्तिम व्याख्यान |

| 16 मई 1894 | हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संभाषण |

| नवंबर 1894 | न्यूयॉर्क में वेदान्त समिति की स्थापना |

| जनवरी 1895 | न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन आरम्भ |

| अगस्त 1895 | पेरिस में |

| अक्टूबर 1895 | लन्दन में व्याख्यान |

| 6 दिसम्बर 1895 | वापस न्यूयॉर्क |

| 22-25 मार्च 1896 | फिर लन्दन |

| मई-जुलाई 1896 | हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान |

| 15 अप्रैल 1896 | वापस लन्दन |

| मई-जुलाई 1896 | लंदन में धार्मिक कक्षाएँ |

| 28 मई 1896 | ऑक्सफोर्ड में मैक्समूलर से भेंट |

| 30 दिसम्बर 1896 | नेपाल से भारत की ओर रवाना |

| 15 जनवरी 1897 | कोलम्बो, श्रीलंका आगमन |

| जनवरी, 1897 | रामनाथपुरम् (रामेश्वरम) में जोरदार स्वागत एवं भाषण |

| 6-15 फ़रवरी 1897 | मद्रास में |

| 19 फ़रवरी 1897 | कलकत्ता आगमन |

| 1 मई 1897 | रामकृष्ण मिशन की स्थापना |

| मई-दिसम्बर 1897 | उत्तर भारत की यात्रा |

| जनवरी 1898 | कलकत्ता वापसी |

| 19 मार्च 1899 | मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना |

| 20 जून 1899 | पश्चिमी देशों की दूसरी यात्रा |

| 31 जुलाई 1899 | न्यूयॉर्क आगमन |

| 22 फ़रवरी 1900 | सैन फ्रांसिस्को में वेदान्त समिति की स्थापना |

| जून 1900 | न्यूयॉर्क में अन्तिम कक्षा |

| 26 जुलाई 1900 | योरोप रवाना |

| 24 अक्टूबर 1900 | विएना, हंगरी, कुस्तुनतुनिया, ग्रीस, मिस्र आदि देशों की यात्रा |

| 26 नवम्बर 1900 | भारत रवाना |

| 9 दिसम्बर 1900 | बेलूर मठ आगमन |

| 10 जनवरी 1901 | मायावती की यात्रा |

| मार्च-मई 1901 | पूर्वी बंगाल और असम की तीर्थयात्रा |

| जनवरी-फरवरी 1902 | बोध गया और वाराणसी की यात्रा |

| मार्च 1902 | बेलूर मठ में वापसी |

| 4 जुलाई 1902 | महासमाधि |